Virtuelle Inbetriebnahme:

»Jeder arbeitet gerne mit gutem Werkzeug!«

Interview mit Gerrit Jache und Lorenz Arnold

18. Mai 2021

Was versteht man unter einer virtuellen Inbetriebnahme einer Maschine? Welche Vorteile gibt es für den Anwender? Und was macht die Nutzung der virtuellen Inbetriebnahme einerseits so anspruchsvoll und aufwendig und andererseits so vielversprechend? Gerrit Jache, Mitarbeiter bei MGA Ingenieurdienstleistungen GmbH in Würzburg, und Inhaber Lorenz Arnold äußern sich im Interview.

Was versteht man konkret unter einer virtuellen Inbetriebnahme?

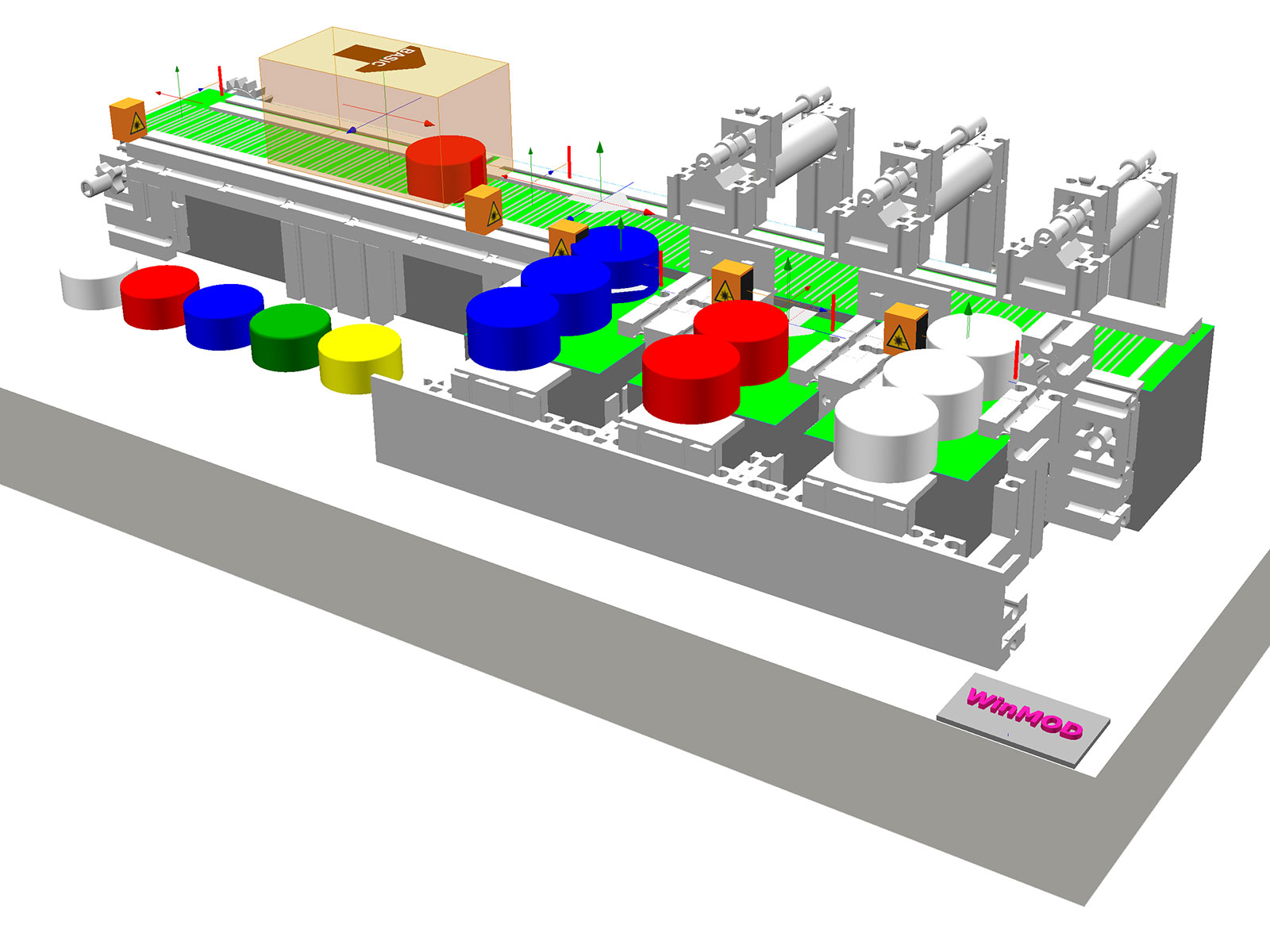

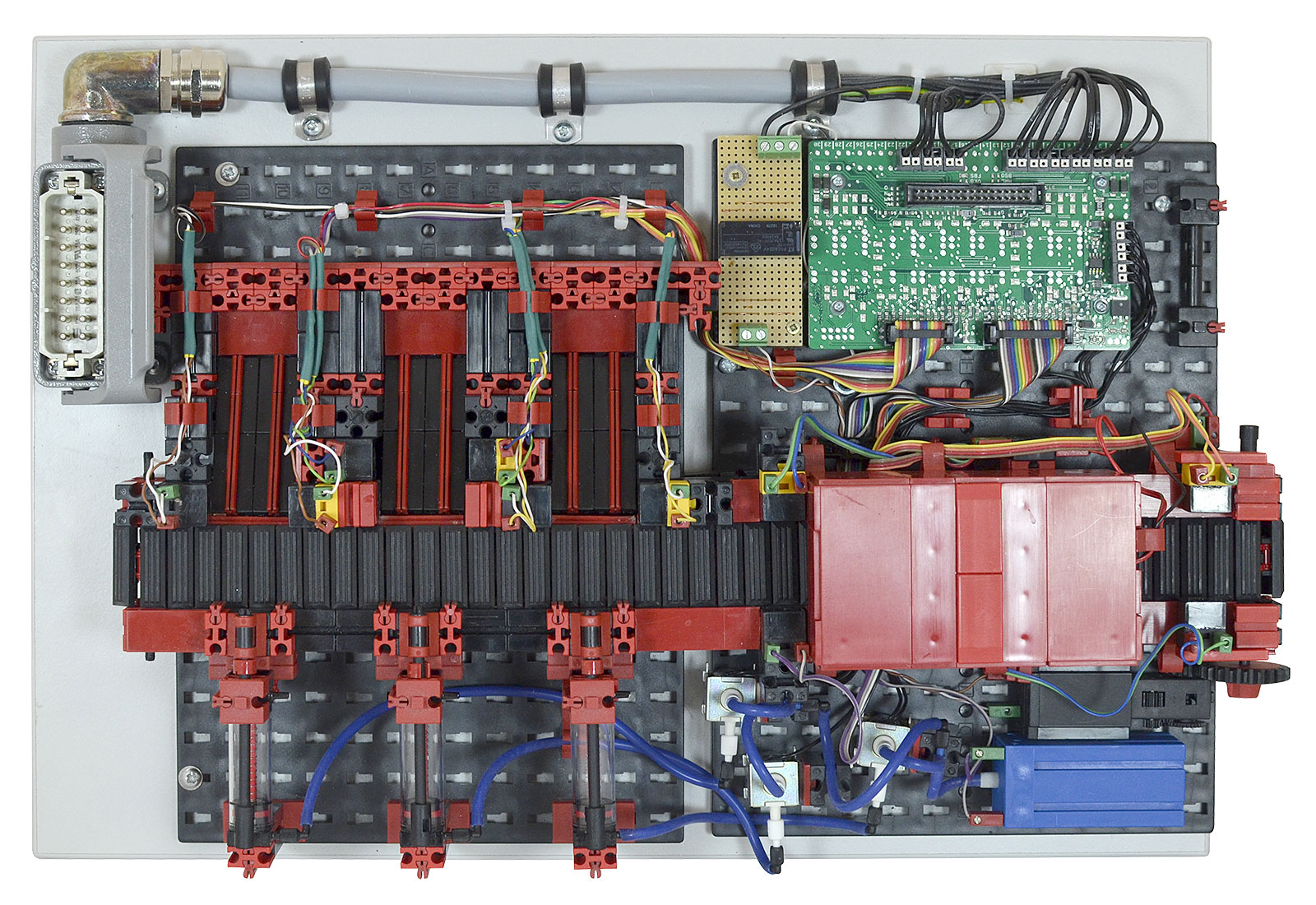

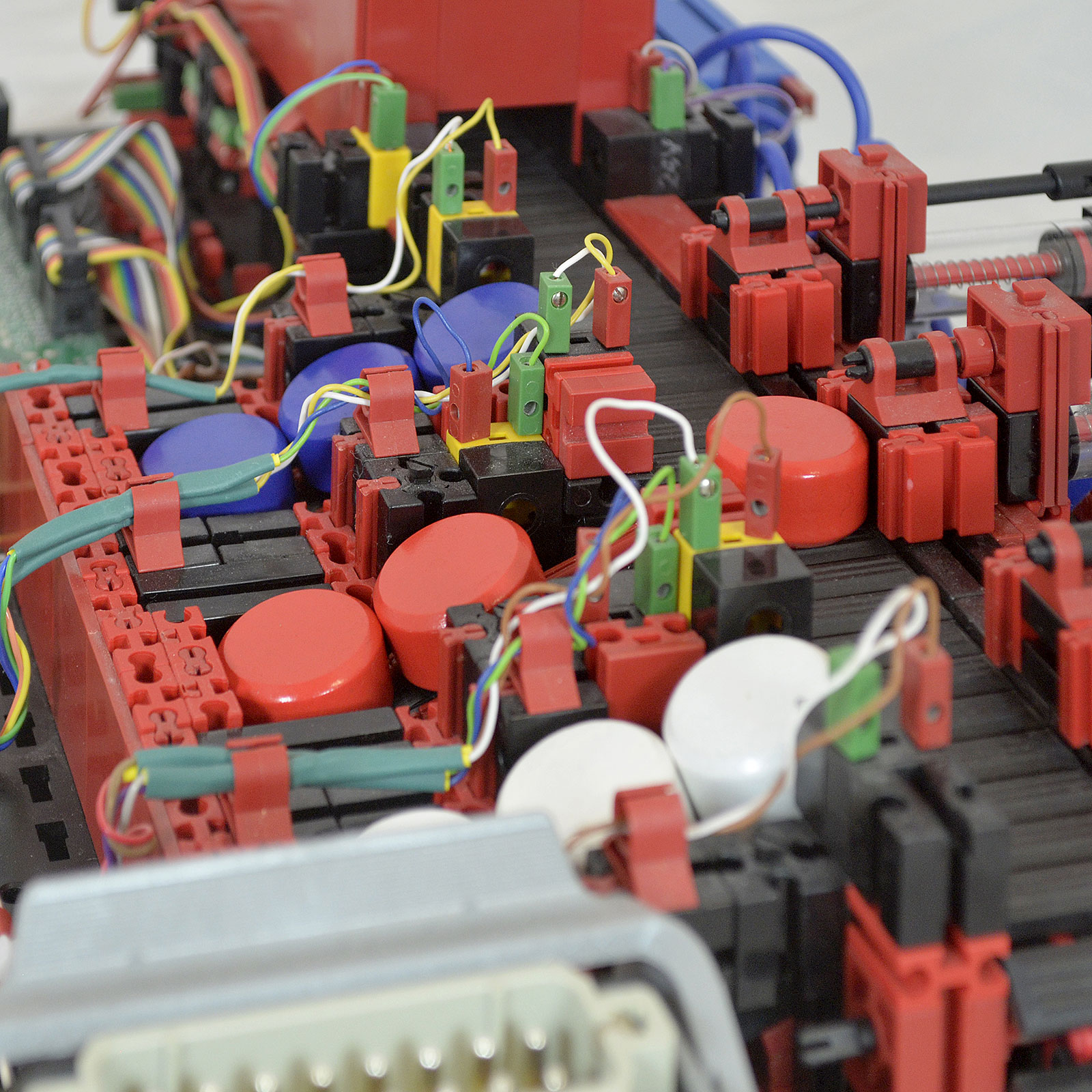

Gerrit Jache: Durch eine virtuelle Inbetriebnahme kann man den Prozess einer Maschine vorwegnehmen. Während oder im Anschluss an den Konstruktionsprozess kann man ein virtuelles Modell von einer Maschine erzeugen, einen digitalen Zwilling. Im nächsten Schritt haucht man dem digitalen Zwilling der Maschine Leben ein: Man spricht hier vom kinematisieren. Manches, das in der reellen Welt miteinander kommuniziert, tut das auch in der virtuellen Welt. Stellen Sie sich ein Laufband vor, auf das Sie einen Gegenstand legen. Das wird auch bei der virtuellen Inbetriebnahme abgebildet.

Nennen Sie uns ein Beispiel!

Gerrit Jache: Je nachdem, wie komplex eine Maschine getestet werden soll, muss der digitale Zwilling vorab in all seiner Komplexität erstellt werden. Anhand des Zwillings kann ich die geschriebene Software gleich am Modell testen. Das erspart mir sehr viel Zeit. So habe ich ein direktes Feedback, was die Funktionen meines Programms machen.

Wie kommt es, dass Sie dieses Thema anpacken? Was ist der Anlass und die dahinterstehende Motivation?

Gerrit Jache: Es werden immer mehr Dinge digital miteinander verknüpft. Ich nenne nur beispielhaft Industrie 4.0 oder Internet of Things (IoT), Die IT wird immer mehr ein Bestandteil der Automatisierung. Der Maschinenbau rückt viel näher an die Informationstechnik heran. Mittels der virtuellen Inbetriebnahme werden viele Daten ausgetauscht. So wird etwa die Konstruktion mit der Elektrotechnik verbunden.

Lorenz Arnold: Ich sehe in der virtuellen Inbetriebnahme die große Chance, die Qualität der Software, die wir für unsere Kunden erstellen, zu erhöhen. Warum? Der Reifegrad kann immer nur so gut sein wie die Qualität der Testverfahren. Das Testen ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für eine hohe Software-Qualität.

Die virtuelle Inbetriebnahme ist ein äußerst wirksames Werkzeug zum Testen, das ich meinem Software-Entwickler zusätzlich an die Hand gebe. Das war für mich persönlich der Auslöser, das Thema auf die Agenda zu setzen.

Was sind denn die Vorteile der virtuellen Inbetriebnahme gegenüber der herkömmlichen Methode – aus Sicht des Anwenders?

Gerrit Jache: Auf den Punkt gebracht: Alles, was man früher erst an der Maschine testen konnte, kann man jetzt schon im Vorfeld testen! Dementsprechend hat man schon bei der Programmierung eine gute Übersicht über die Maschine. Im Normalfall hat man einen Code und Variablentabellen sowie eine Beobachtungsfunktion der Software-Entwicklungs-Tools.

Was heißt das?

Gerrit Jache: Bei der virtuellen Inbetriebnahme verfüge ich über ein dreidimensionales Modell, anhand dessen ich sogleich Fehler erkennen kann.

Beispiel: Wenn irgendein Sensor nicht reagiert oder ein Zylinder nicht ausfährt, sehe ich das sofort. So erhält der Programmierer ein schnelles Feedback und spart viel Zeit beim Testen der Funktion. Daraus entsteht eine höhere Software-Qualität, die Herr Arnold auch schon angesprochen hat. All das verkürzt die Inbetriebnahme vor Ort, wenn man die Software auf die Maschine aufspielt. Der Vorteil: Wenn ein Fehler rechtzeitig auffällt, kann man das der Konstruktionsabteilung mitteilen, bevor die Anlage in Stahl und Eisen realisiert wird.

Das hört sich alles sehr gut an. Was braucht man für das Installieren der Software?

Gerrit Jache: Im Idealfall nur einen Laptop, dazu zwei Bildschirme. Dann die SPS und verschiedene Kommunikationsmittel.

Lorenz Arnold: Die Verkürzung der Zeitdauer bei der Inbetriebnahme ist für mich ein ganz wesentlicher Vorteil. Das bedeutet nicht nur eine Kostenersparnis, weil man im Office besser arbeiten kann als auf der Baustelle, etwa am anderen Ende der Welt. Viel wichtiger ist für mich, dass man beim Produktentstehungsprozess der Maschine mehr parallel arbeiten kann. Weil wir die Inbetriebnahme vorwegnehmen können, verkürzt sich insgesamt die Lieferzeit für die Maschine. Das ist ungeheuer wichtig für unsere Kunden, die Maschinenbauer.

Damit meine ich das Thema »Time to market«. Gemeint ist damit der Zeitraum von der Idee bis zur Inbetriebnahme vor Ort. Unabhängig von der Kostenreduktion, ist die schnellere Lieferung ein sehr großer Vorteil.

»Die virtuelle Inbetriebnahme kann nur so gut sein wie das Modell«

Jetzt zu den Nachteilen der virtuellen Inbetriebnahme …

Gerrit Jache: Die virtuelle Inbetriebnahme kann nur so gut sein wie das Modell. Manche Dinge sind schwer zu implementieren. Je ungenauer die Daten, desto schwieriger ist die Simulation. Es gibt aber ja noch die tatsächliche Inbetriebnahme, deswegen muss man sich nicht sogleich vollständig auf die virtuelle verlassen.

Wenn ich Ihnen zuhöre, gewinnt man den Eindruck, Sie beschäftigen sich seit mehreren Jahren damit …

Gerrit Jache: … erst seit mehreren Monaten!

Was versprechen Sie sich persönlich von dieser Methode der virtuellen Inbetriebnahme?

Gerrit Jache: Ich interessiere mich sehr für das Programmieren. Es ist für mich eine angenehme Arbeit, weil ich ein direktes Feedback habe und ich somit besser coden kann. Infolge der zunehmenden Kommunikation kann man immer mehr Dinge in das Modell besser einbinden. Beispiel Handy: Längst ist es ein Multifunktions-Tool. Das Modell in unserem Fall kann man für Schulungen und für Vorführungen auf Messen genauso verwenden, für das User-Interface, für Ferndiagnosen und Fehlerbehebung. So hoffe ich umso mehr, dass der Nutzwert der virtuellen Inbetriebnahme steigt.

Haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie hoch der Mehraufwand bei der virtuellen Inbetriebnahme ist – zeitmäßig und finanziell?

Gerrit Jache: Das ist sehr schwer einzuschätzen. Je nach Maschine und Komplexität der Anforderungen gibt es einen unterschiedlichen Abstrahierungsgrad. Die Frage lautet: Wie genau muss das Modell entwickelt werden? Die Hürden sind am Anfang sehr hoch, ebenso die Kosten, weil alles einzeln entwickelt werden muss – und zwar jeder physikalische Zusammenhang. Allerdings: Wenn man einmal ein solch virtuelles Modell erst einmal entwickelt hat, wird die Fortsetzung immer einfacher.

Ich habe mich kürzlich mit einer Firma unterhalten, die hatten innerhalb von einer Woche ein virtuelles Modell für eine komplette Maschine erstellt.

»Ich bin frei von Sorge, dass ich mir das eigene Geschäftsmodell mit einer virtuellen Inbetriebnahme kaputtmache«

Aus der Sicht eines Laien frage ich mich: Kann man die Fehleranfälligkeit der Maschinen-Software bzw. Fehler der Maschine in der Praxis von vorneherein durch eine virtuelle Inbetriebnahme so sehr reduzieren?

Gerrit Jache: Ja, doch! Wer testet, weiß zwar, wie umständlich es manchmal ist, Testdaten aus einer Software zu gewinnen. Ein dreidimensionales Feedback-Modell ist wesentlich übersichtlicher als Variablentabellenoder ein Code. Man kann sich auch Testabläufe vorher erstellen, direkte Fehlermeldungen erhalten, wenn etwa ein Gut vom Band fällt. Man kann also leicht Fehler rekonstruieren.

Lorenz Arnold: All das bedeutet nicht, dass die Inbetriebnahme an der Maschine völlig überflüssig wird. Bestimmte Dinge kann man ausschließlich an der Maschine testen und machen. Das kann mit Gegebenheiten vor Ort zu tun haben. Bei uns ist die weltweite Inbetriebnahme ein wichtiger Geschäftsbereich. Ich bin frei von Sorge, dass ich mir das eigene Geschäftsmodell mit einer virtuellen Inbetriebnahme kaputtmache. Wir werden beides brauchen!

Gibt es nicht auch andere Parameter, die die Wirksamkeit einer Maschine vor und während des Einsatzes beeinflussen – und die bei einer virtuellen Inbetriebnahme gar nicht berücksichtigt werden können? Etwa die falsche Standortwahl, Fehler bei der tatsächlichen Inbetriebnahme, falsches Zubehör, um die Maschine reibungsfrei laufen zu lassen.

Gerrit Jache: Man muss sich die Parameter genau anschauen, um zu prüfen, ob sich die Virtualisierung überhaupt lohnt. Ein konkretes Beispiel, das ich selber erlebt habe: Aufgrund fehlender Daten hat man in einer Firma einen einzelnen Motor ohne virtuelle Inbetriebnahme real installiert – ohne jegliche Simulation. Dabei stand sehr viel Entwicklungsaufwand dahinter. Das kann gut gehen, muss es aber nicht …

»Solche Parameter können wir bei einer virtuellen Inbetriebnahme natürlich nicht vorwegnehmen«

Lorenz Arnold: In vielen Anwendungen, in denen wir tätig sind, verarbeiten wir Papier. Beispiele sind Briefsortiermaschinen und Verpackungsmaschinen. Wie das Papier zu handhaben ist, hängt von der Feuchtigkeit ab. Und auch von der Beschaffenheit des Papiers, die wiederum von Lieferanten abhängig ist. Eine solche Maschine hat andere Standortvoraussetzungen in Sibirien als in den Tropen. Diese Parameter können wir bei einer virtuellen Inbetriebnahme natürlich nicht vorwegnehmen.

Welches Know-how muss jemand mitbringen, um eine Aufgabe wie die Ihre zu bewältigen?

Gerrit Jache: Diese Entwicklungstools sind oft an Automatisierer gerichtet. Die haben ähnliche Funktionsweisen, wie man das von Siemens oder CoDeSys kennt. Das Programm, das ich anwende, heißt WinMOD. Dort gibt es Funktionsblöcke, mit denen man verschiedene Regelungstechniken aufbauen kann. Damit kann man dem Modell Leben einhauchen. Unabhängig davon braucht man ein gutes, logisches Verständnis. Jeder, der sich mit Programmiersoftware beschäftigt, kann sich hier einarbeiten.

Lorenz Arnold: Herr Jache stapelt hier ein wenig tief. Man braucht schon ein wenig was »zwischen den Ohren«, um diesen Job machen zu können.

Die Methode der virtuellen Inbetriebnahme ist nicht neu – angeblich gibt es sie seit 25 Jahren. Woran liegt es, dass sie selten in der Praxis zum Einsatz kommt?

Gerrit Jache: Bislang war es so, dass im Maschinenbau die Konstruktion einen größeren Anteil bei der Entwicklung hatte. Meist hat man in der Software-Entwicklung davon getrennt gearbeitet. Bei der digitalen Entwicklung ist das anders. Beide Abteilungen müssen miteinander kommunizieren, was manchmal schwierig umzusetzen ist.

Eine virtuelle Inbetriebnahme lässt sich jedes Jahr schneller erstellen, weil auch die Hardware immer schneller wird. Programme lassen sich immer leichter implementieren. Vielleicht ist der Aufwand in manchen Branchen jetzt schon geringer als der Ertrag, der durch virtuelle Inbetriebnahme entsteht. Heute bekommt man für 1.000 Euro ein starkes Rechensystem, das selbst komplexe Modelle berechnen kann. Vor fünf Jahren wäre das nicht möglich gewesen.

»Je mehr wir uns damit beschäftigen, desto schneller geht die Entwicklung voran«

Lorenz Arnold: Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass der Maschinenbau mit solchen Methoden ein wenig »fremdelt« … Ich merke schon seit vielen Jahren: Der Maschinenbau ist einerseits von der virtuellen Inbetriebnahme fasziniert, zugleich scheut man den Aufwand. Ich verstehe diese Bedenken durchaus. Wir haben aber gemerkt: Je mehr wir uns damit beschäftigen, desto schneller geht es voran – mit klaren Kostenvorteilen für den Kunden.

Was müsste aus Ihrer Sicht passieren, damit die virtuelle Inbetriebnahme eines Tages Standard beim Testen der Maschinen-SW wird, bevor die Maschine tatsächlich installiert wird?

Gerrit Jache: Die Bibliotheken für Maschinenelemente für Software sind oftmals sehr klein. Je mehr Bibliotheken es zu diesen Konstruktionsteilen gibt, umso leichter lässt sich ein solches Modell erstellen. Also: Wenn einem Entwickler ein Motor in einer gewissen Sprache geliefert wird, lässt sich im Idealfall ein Modell mit wenigen Clicks zusammenstellen – oder bereits automatisiert nach der Konstruktion generieren. Längst ist es so: Wenn man etwas in CAD erstellt hat, kann man das kopieren. Solche Entwicklungsvorteile gelten auch für die virtuelle Inbetriebnahme.

Gibt es Anwendungsgebiete, in denen die virtuelle Inbetriebnahme schon heute »Usus« ist – im Gegensatz zu anderen Branchen?

Gerrit Jache: In der Robotik ist es schon heute üblich, dass man ein dreidimensionales Modell verwendet, mit dem man dem Roboter bestimmte Abläufe beibringt. Das gehört oft zum Einstellen von Robotern dazu.

Ein Blick in die Zukunft: Wohin könnte die Entwicklung bei der virtuellen Inbetriebnahme gehen?

Gerrit Jache: Die Entwicklung geht aus meiner Sicht rasend schnell. Denken Sie an das Handy. Daten werden immer mehr miteinander verbunden, die Datenübertragung wird von Jahr zu Jahr schneller. Dementsprechend wird auch der Nutzbarkeit immer größer, weil es immer mehr Anwendungsgebiete gibt. Ich glaube, dass in Zukunft der Aufwand immer kleiner wird, ein solches Modell zu erstellen.

»Ich glaube, dass die Maschinenbauer in Zukunft ohne eine virtuelle Inbetriebnahme nicht mehr zurechtkommen werden«

Lorenz Arnold: Wir befinden uns in einer Phase, in der die Komplexität der Software im Maschinenbau immer mehr zunimmt. Damit meine ich auch die Digitalisierung, Internet of Things (IoT). Die Folge: Ich glaube, dass die Maschinenbauer in Zukunft ohne eine virtuelle Inbetriebnahme nicht mehr zurechtkommen werden. Ich meine, die werden es tun müssen, ansonsten gehen sie unter.

Heißt das, dass virtuelle und stationäre Inbetriebnahme parallel Hand in Hand gehen werden?

Lorenz Arnold: Wenn es um die Wertschöpfung einer Maschine geht, findet die virtuelle Inbetriebnahme in einem ersten Schritt statt. Ganz klassisch wird es vor der Übergabe einer Maschine, also in einem zweiten Schritt die reale Inbetriebnahme geben. Alles wird parallel existieren, was nicht bedeutet, dass es zeitgleich stattfinden wird. Während man in der Vergangenheit sagte: Wir machen die Optimierung der Software als auch die physische Inbetriebnahme der Maschine im Rahmen der Inbetriebnahme am Endmontageort, wird solches in Zukunft nicht mehr gehen. Will man trotzdem daran festhalten, wird die Wettbewerbsfähigkeit irgendwann Schaden nehmen.

Sie haben im letzten Jahr ein Spracheingabe-System auf den Markt gebracht. Gibt es hier eine Verbindung zur virtuellen Inbetriebnahme?

Lorenz Arnold: Beides sind Software-Themen, allerdings gibt es aus technischer Sicht keinen Zusammenhang. Weil das Jahr 2020 ein Jahr war, in dem wir nicht viel tun durften, haben wir diese beiden innovativen Themen vorangetrieben. Auf diese Weise können wir uns besser positionieren.

Mein Fazit: Wenn man es schafft, eine Maschine, die sich im Anfangsstadium ihrer Entwicklung befindet, mithilfe der virtuellen Inbetriebnahme von vorneherein weniger fehleranfällig zu gestalten, ist das ein besonders großer Vorteil.

Lorenz Arnold: Ich drücke es mal ganz einfach aus und bringe einen Vergleich: Jeder arbeitet gerne mit einem guten Werkzeug. Der Frisör beispielsweise schneidet gerne Haare mit einer guten Schere – und nicht mit einer stumpfen. Das macht sicherlich mehr Freude und ein Haarschnitt mit einer stumpfen Schere dauert länger und ist teuer. Und das kann niemanden egal sein.

Der 29-Jährige absolvierte zunächst eine Ausbildung für Elektrotechnik (für Betriebstechnik), machte danach sein Fachabitur für Elektrotechnik. In der Folge studierte er in Berlin Elektrotechnik und absolvierte ein Praktikum bei einem Hersteller von Landmaschinen. Abgeschlossen hat er dann mit einem Master an der Hochschule Köln.

Das Gespräch führte Stefan Beck

Pressebeck.de